Escenas del Quijote

(al final nadie muere)

Sinopsis

La conferencia Escenas del Quijote exhibe diversos sentidos que han irradiado las lecturas del campo intelectual argentino (erudito y/o de divulgación masiva) con respecto a la novela. Partiendo de la ciclópea edición crítica realizada por Celina Sabor de Cortazar e Isaías Lerner, se evoca la incursión específica de la filología argentina en el texto clásico. En segunda instancia, se relevan diversos intentos de apropiación del Quijote por parte de escritores y críticos de la tradición literaria nacional, problematizando el encandilamiento ejercido por el personaje dentro de las élites intelectuales y políticas (desde Alberdi hasta la actualidad). Estos ejes exponen la recurrencia de la figura múltiple del lector infantil, cuya fortuna se vería asegurada en el futuro por el encuentro benévolo con el libro: desde el obrero infante que Gerchunoff adivina lector del Quijote, al recluido Borges niño leyendo las aventuras del Caballero en su biblioteca familiar. Este recorrido arriba entonces al carácter especial que el libro ha adquirido para el modo latinoamericano de “ser un Quijote”, llegando a resignificar positivamente el signo de la locura en el de la utopía.

Don Quijote en Argentina: figuras, documentos, objetos

Una muestra digital

Genealogías cervantistas argentinas

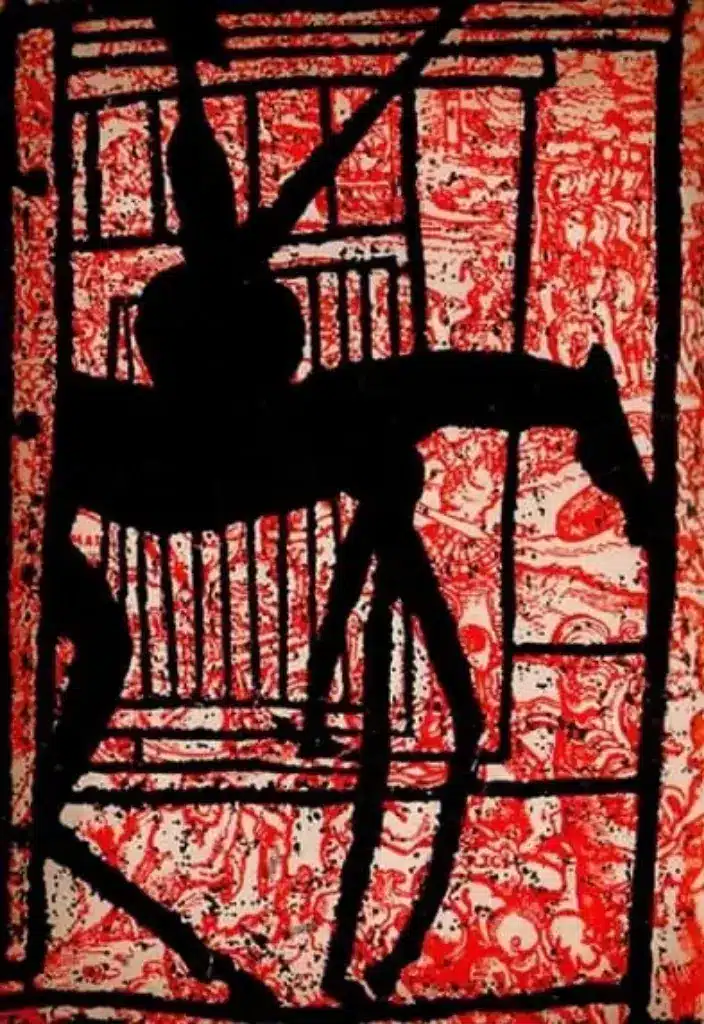

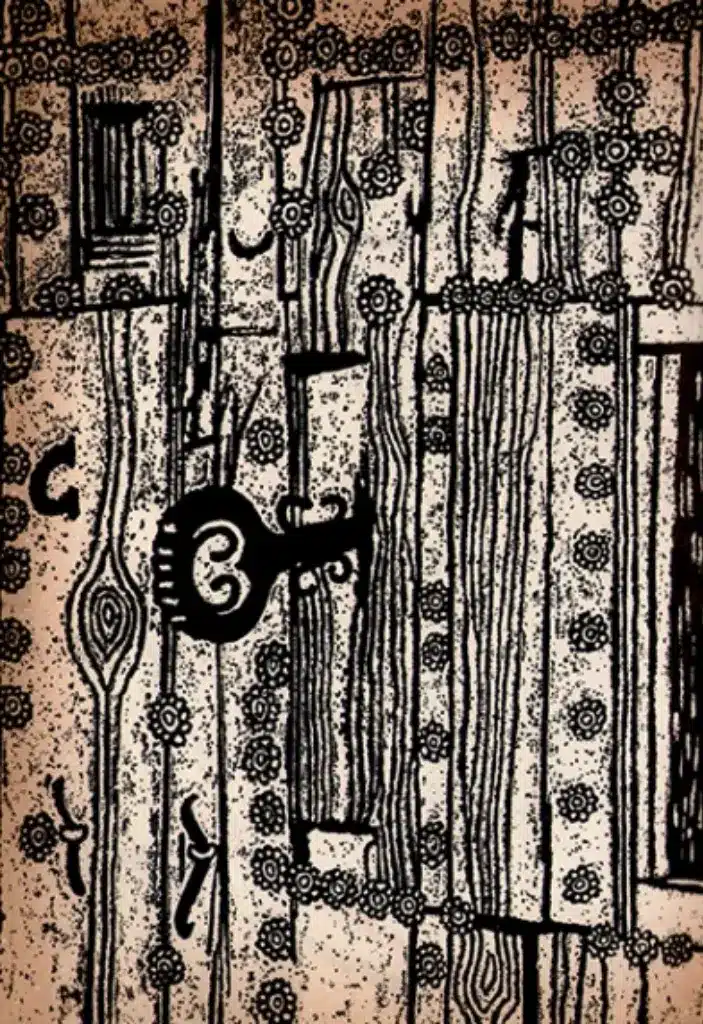

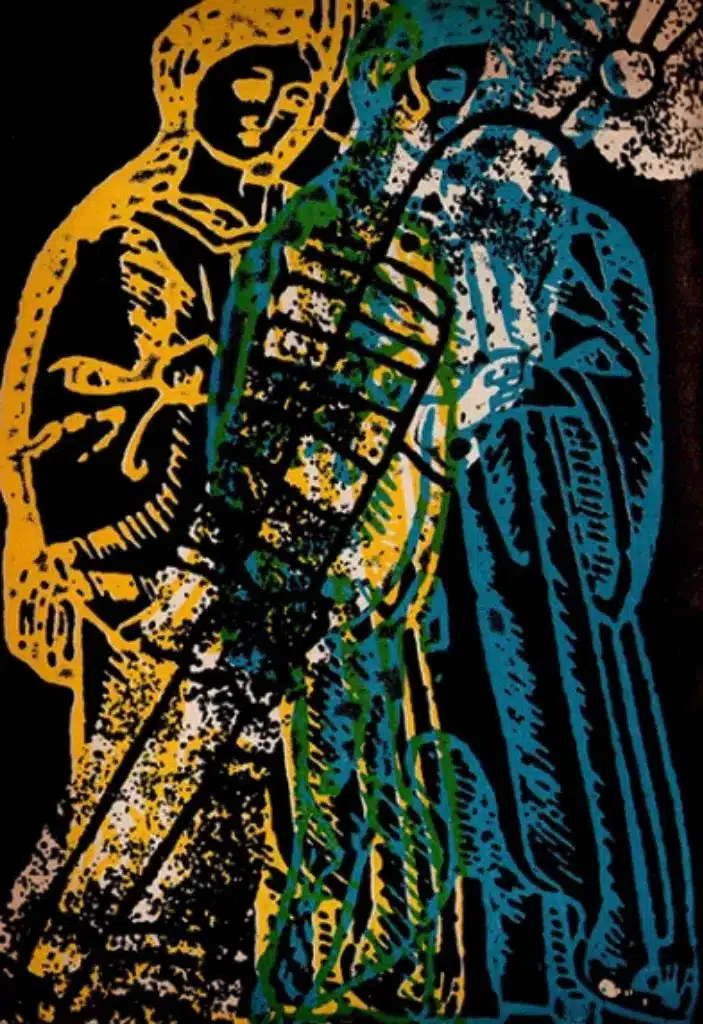

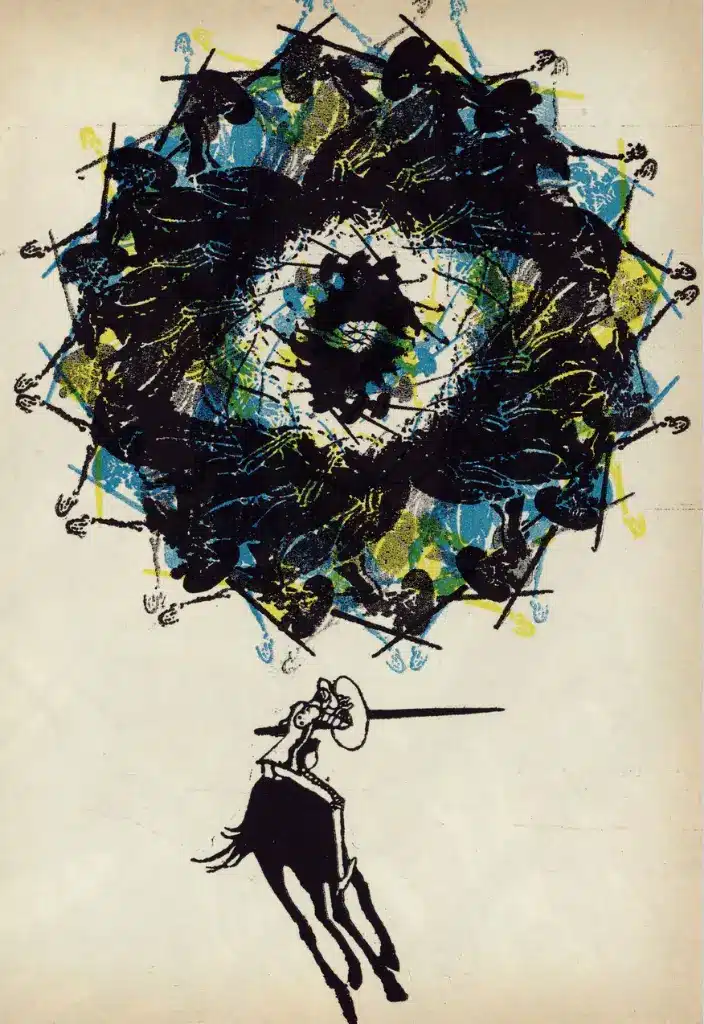

De la edición de EUDEBA

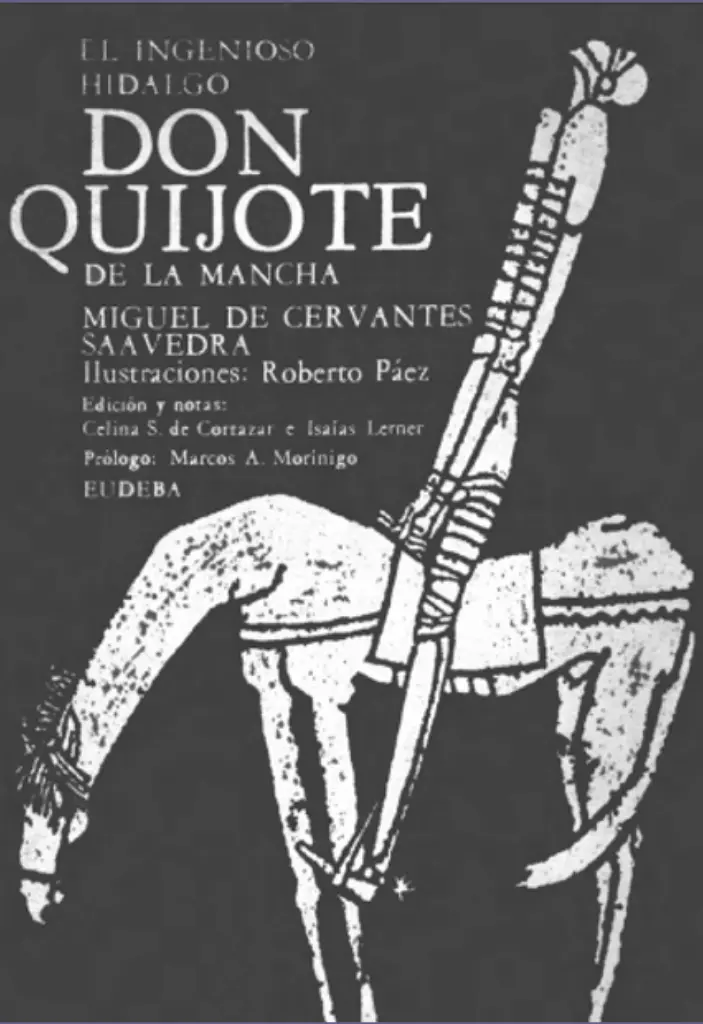

La edición del Quijote publicada por EUDEBA fue el resultado del trabajo conjunto de Celina Sabor de Cortazar e Isaías Lerner, quienes completaron la preparación del texto en enero de 1966. El proyecto había surgido a partir del Seminario sobre el Quijote dictado por el Dr. Marcos A. Morínigo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires entre 1959 y 1960.

La empresa editorial implicó una tarea de enorme complejidad. Fijar el texto supuso revisar críticamente las ediciones anteriores, comparar variantes, decidir criterios de edición y elaborar más de tres mil notas explicativas. Se trató de un trabajo sostenido durante años por dos investigadores que, además de sus actividades docentes, dedicaron un esfuerzo constante a una labor que ellos mismos consideraban por momentos superior a sus fuerzas. Hasta no hace mucho, circulaban por el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas las fichas manuscritas —de caligrafías muy distintas— que testimonian la minuciosidad y la intensidad de ese proceso.

El contexto político de 1966 —marcado por la intervención universitaria tras la ruptura del orden institucional— retrasó la publicación de la obra, que finalmente apareció en 1969. La edición se completó con ilustraciones de Roberto Páez, ganador del concurso internacional convocado por EUDEBA.

—Romanos, Melchora. (2005). “Celina Sabor de Cortazar: vocación y docencia cervantina”, Olivar, 6, 59-74.

El mapa de las aventuras

«La fundación de Ayuda Social "María Eva Duarte de Perón" obsequia este libro a los niños de la Patria, porque tratándose de la obra cumbre de la literatura castellana, donde el inmortal Cervantes ha volcado con buen gusto, sencillez y pureza de estilo, la más variada gama de retratos y episodios encaminados a dignificar la vida del hombre, los instruirá deleitándolos.»

El Quijote y las infancias

Un Quijote para formar a la infancia. Otro para educar a la infancia en un ideal. Otro para hacer reír a la infancia. Otro para asegurar el carácter soñador de la infancia. Otro para instruir y dignificar a la infancia. ¿Cuántas formas puede cobrar este libro para la infancia?

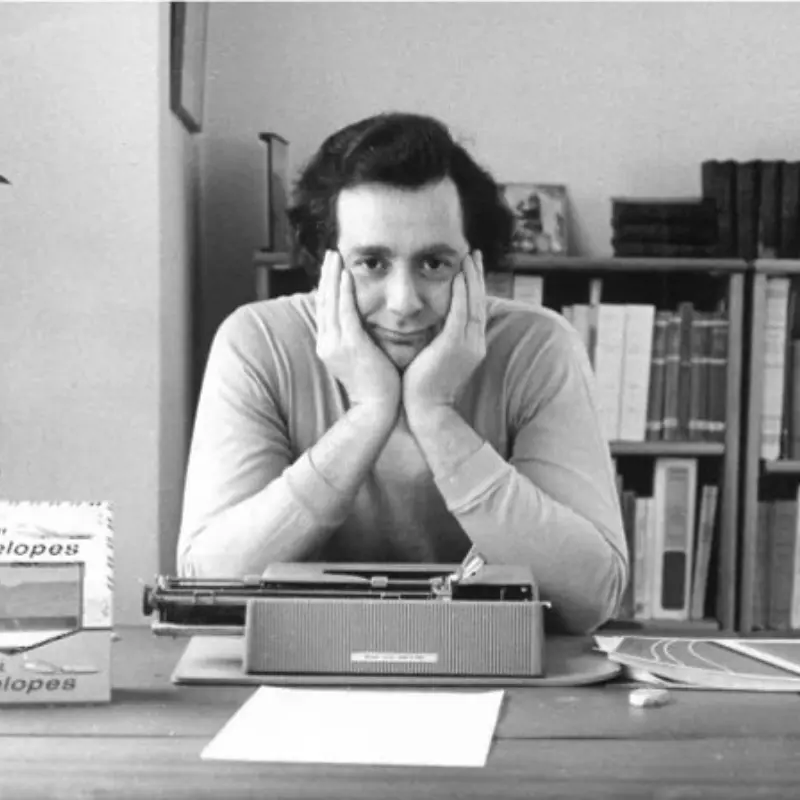

La aventura sin ambigüedades: los Cuentos de Polidoro

Los Cuentos de Polidoro fueron una colección pensada por la inteligencia visionaria de Boris Spivacow, fundador del Centro Editor de América Latina, sello por el cual se difundieron más de cinco mil títulos en setenta colecciones diferentes.

La serie cuenta con seis fascículos en las que se reescribe el Quijote, con presupuestos propios de la literatura infantil y juvenil. Cristina Gudiño Kieffer fue la responsable de encarar la reescritura del Quijote para las varias entregas independientes entre sí. Oscar Grillo fue el ilustrador.

La adaptación de la fábula se centra en las aventuras. Se han descartado las secuencias que podrían liberar contenidos controversiales. Es la aventura sin ambigüedades, la que legitima y cohesiona las entregas autónomas. Es aquel tipo de aventura que permite al niño reír de las dificultades que Don Quijote tiene para distinguir realidad y ficción, cuestión que habilita a todo pequeño lector a medir incluso su propia maduración.

Abran cancha, de Adela Basch

Abran cancha, que aquí viene don Quijote de La Mancha es una obra de teatro para infancias que reelabora algunos episodios de la novela de Cervantes. Escrita por Adela Basch con diálogos rimados y muchísimo humor se estrenó en 1979, con dirección de Silvia Kratz, en el Teatro Santa María (Montevideo 842, CABA), con actuaciones de Hugo Dezilio, Mónica Felippa, Noemí Rodríguez, Sergio Mateo, Daniel Zaballa y Adrián Blanco (los dos últimos también oficiaban, a su vez, de asistentes de dirección). La escenografía y el vestuario estuvieron a cargo de Marta Albertinazzi y Gloria Hartenstein y la música fue compuesta por Carlos Villavicencio. En 1980, tuvo su reestreno en el Teatro Payró (San Martin 766, CABA), donde se incorporaron, como actores Emilio Bardi y Gustavo Acosta. Con este elenco la obra participó del 15° Festival de Teatro Infantil de Necochea. En 1981 se realizó una nueva temporada en el Teatro SHA (Sociedad Hebraica Argentina), con Oscar Gonzáles, en el rol de Sancho Panza.

Foto: Gentileza archivo Daniel Zaballa

De aquel hidalgo de cetrina y seca

tez y de heroico afán se conjetura

que, en víspera perpetua de aventura,

no salió nunca de su biblioteca.

La crónica puntual que sus empeños

narra y sus tragicómicos desplantes

fue soñada por él, no por Cervantes,

y no es más que una crónica de sueños.

Tal es también mi suerte. Sé que hay algo

inmortal y esencial que he sepultado

en esa biblioteca del pasado

en que leí la historia del hidalgo.

Las lentas hojas vuelve un niño y grave

sueña con vagas cosas que no sabe.

—Borges, “Lectores”, El otro, el mismo (1964)

De las muchas veces que Don Quijote cabalgó la historia argentina

¿Qué es lo que ha permitido a la fábula cervantina aquí y en otras tierras, infinidad de veces, transformarse en parábola política, como forma siempre acertada de caracterizar la propia lucha, el propio programa de acción pública, como gesta encomiable en pos de un ideal, sospechada por los otros, casi siempre, como causa perdida?

Don Quijote (1884–1905): sátira política y construcción de una esfera pública popular en la prensa ilustrada argentina

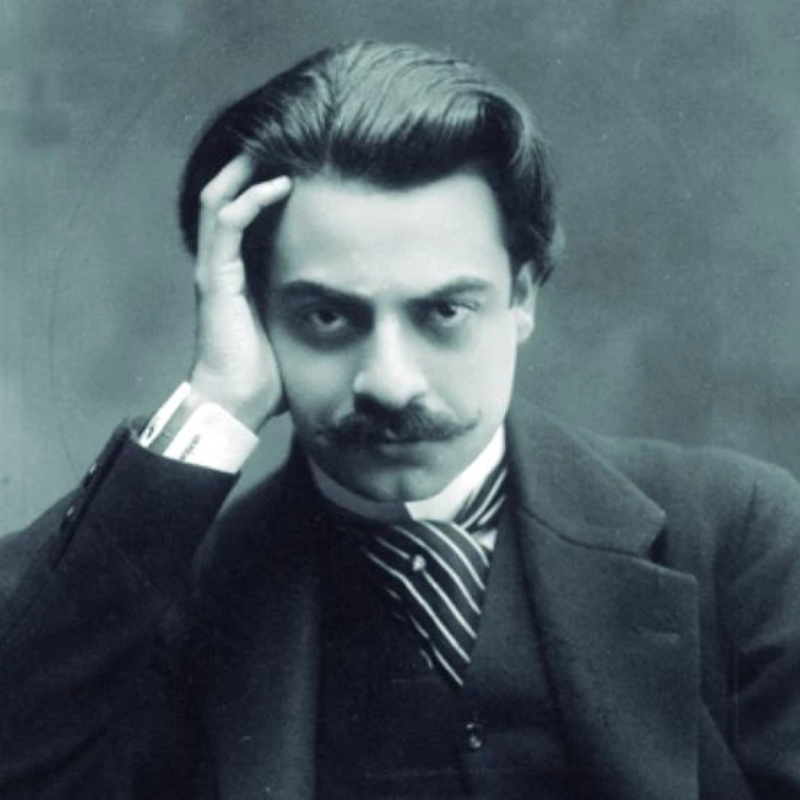

El semanario Don Quijote, fundado por Eduardo Sojo —quien firmaba sus caricaturas con el seudónimo Demócrito—, apareció por primera vez en Buenos Aires en agosto de 1884 y se mantuvo con interrupciones y variaciones formales hasta su cierre definitivo en noviembre de 1905.

Su ciclo de más de veinte años coincide con un período de intensa transformación histórica, política y mediática en la República Argentina: la consolidación del régimen oligárquico, la emergencia de la ciudadanía moderna y el desarrollo de un público lector urbano progresivamente alfabetizado e interpelado por la prensa ilustrada. En este marco, Don Quijote se erigió como una de las publicaciones satíricas más influyentes del fin de siglo. Fue precursora de Caras y Caretas y heredera de El Mosquito, pero con una inflexión ideológica y estética singular: su defensa sostenida de los derechos populares frente al poder político y su temprana reivindicación de una prensa independiente.

La revista se caracterizó por su uso sistemático de la caricatura política como instrumento de crítica pública. En una época en que la prensa aún negociaba su autonomía respecto de las estructuras partidarias, Sojo sufrió persecuciones y censuras diversas. El célebre “Fallo Sojo”, antecedente del control de constitucionalidad en defensa de la libertad de prensa, testimonia el alcance político de su sátira.

Don Quijote no fue solo un semanario humorístico: fue un dispositivo de construcción de opinión y educación popular, que articuló un lenguaje alegórico visual con una retórica verbal heredera de la tradición satírica hispánica, especialmente de Quevedo y Cervantes, cuyos ecos persisten en la figura quijotesca del propio Sojo y en la arquitectura crítica desplegada en los planos gráfico y argumental.

Más información en —Laura Malosetti Costa. “Don Quijote en Buenos Aires. Migraciones del humor y la política.”

Habla el Presidente de la República, Juan Domingo Perón

Discurso en la Academia Argentina de Letras. Sesión solemne en homenaje a Miguel de Cervantes. Cuarto Centenario de su nacimiento y conmemoración del Día de la Raza. 12 de octubre de 1947.

Alfonsín, una última voluntad

… no sé si sabe que les he pedido a mis hijos que cuando muera pongan arriba de mi cajón una pequeña representación de Don Quijote y de Sancho Panza

Porque yo fui un poco los dos, un poco Quijote y un poco Sancho.

Porque Sancho fue un hombre que lo contenía a Alonso Quijano. ¿Usted leyó el libro Vida de don Quijote y Sancho, de Miguel de Unamuno? Es maravilloso. Yo le confieso que no he leído todo el Quijote, pero me siento un poco quijotesco a veces, me doy la cabeza contra la pared, y me llama la atención Sancho, que le dice al Quijote qué cosas no debe hacer, pero tiene las mismas ideas. Él lo sigue, sabiendo todo y le explica a veces que no son tales cosas las que ve.

Pepe Eliaschev entrevista a Raúl Alfonsín en Radio Nacional. 6 de agosto de 2004.