Escenas del Quijote

(al final nadie muere)

Sinopsis

La conferencia Escenas del Quijote exhibe diversos sentidos que han irradiado las lecturas del campo intelectual argentino (erudito y/o de divulgación masiva) con respecto a la novela. Partiendo de la ciclópea edición crítica realizada por Celina Sabor de Cortazar e Isaías Lerner, se evoca la incursión específica de la filología argentina en el texto clásico. En segunda instancia, se relevan diversos intentos de apropiación del Quijote por parte de escritores y críticos de la tradición literaria nacional, problematizando el encandilamiento ejercido por el personaje dentro de las élites intelectuales y políticas (desde Alberdi hasta la actualidad). Estos ejes exponen la recurrencia de la figura múltiple del lector infantil, cuya fortuna se vería asegurada en el futuro por el encuentro benévolo con el libro: desde el obrero infante que Gerchunoff adivina lector del Quijote, al recluido Borges niño leyendo las aventuras del Caballero en su biblioteca familiar. Este recorrido arriba entonces al carácter especial que el libro ha adquirido para el modo latinoamericano de “ser un Quijote”, llegando a resignificar positivamente el signo de la locura en el de la utopía.

Don Quijote en Argentina: figuras, documentos, objetos

Una muestra digital

Los filólogos

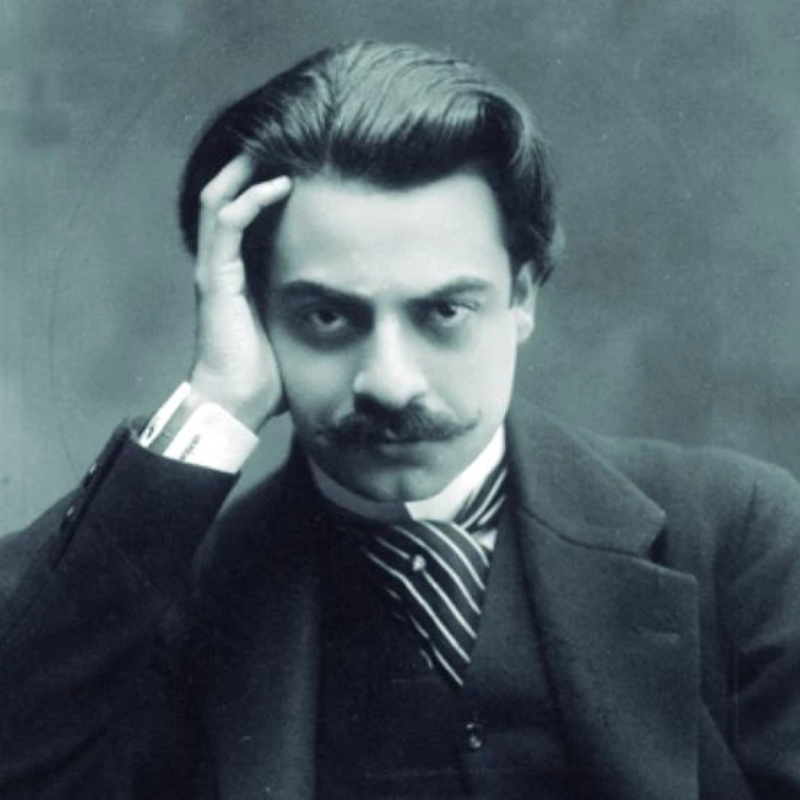

Ricardo Rojas

Ricardo Rojas (1882-1957)

Nació en San Miguel de Tucumán. Pasó su infancia y su adolescencia en Santiago del Estero. En 1899 se trasladó a Buenos Aires, donde cursó estudios universitarios de Derecho y Letras. Más tarde, comenzó a dictar clases como profesor de Castellano, Literatura e Historia. En 1914 se convirtió en miembro de la Junta Consultiva de la Institución Cultural Española de Buenos Aires, organismo que promovía las relaciones culturales entre España y la Argentina. Su rol en las universidades de La Plata y Buenos Aires fue fundamental para marcar el rumbo de la educación argentina. Una de sus principales contribuciones a la cultura argentina fue La restauración nacionalista (1909), un libro en el que sostenía que, dada la situación del país, una educación con eje en las humanidades era de vital importancia para su desarrollo, puesto que permitiría recuperar su homogeneidad. En este sentido, lejos de considerar la inmigración extranjera como una amenaza, la consideraba una oportunidad de enriquecimiento cultural y científico. También se destaca su Historia de la literatura argentina (1917-1922), de ocho volúmenes, en la que sistematizó y organizó el material según cuatro constantes: “los gauchescos”, “los coloniales”, “los proscriptos” y “los modernos”. En Eurindia (1924) expresó su interés por rescatar el legado incaico para América, en gesto de oposición al avance de las vanguardias europeas. Esta actitud parecía contraponerse a la labor que desplegó como decano de la Facultad de Filosofía y Letras en relación con la creación del Instituto de Filología. En efecto, decidió convocar especialistas extranjeros para dirigir esa institución, decisión que es fundamentada en el "Discurso inaugural" (1923). Entre 1926 y 1930 fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Durante la dictadura militar que se inició en 1930 fue arrestado y puesto en prisión en la cárcel de Ushuaia. En 1955 fue embajador argentino en el Perú. Falleció en Buenos Aires en 1957. La casa en la que vivió las últimas tres décadas de su vida fue donada por su mujer al Estado con el objeto de cumplir el deseo de Rojas de convertirla en museo y biblioteca.

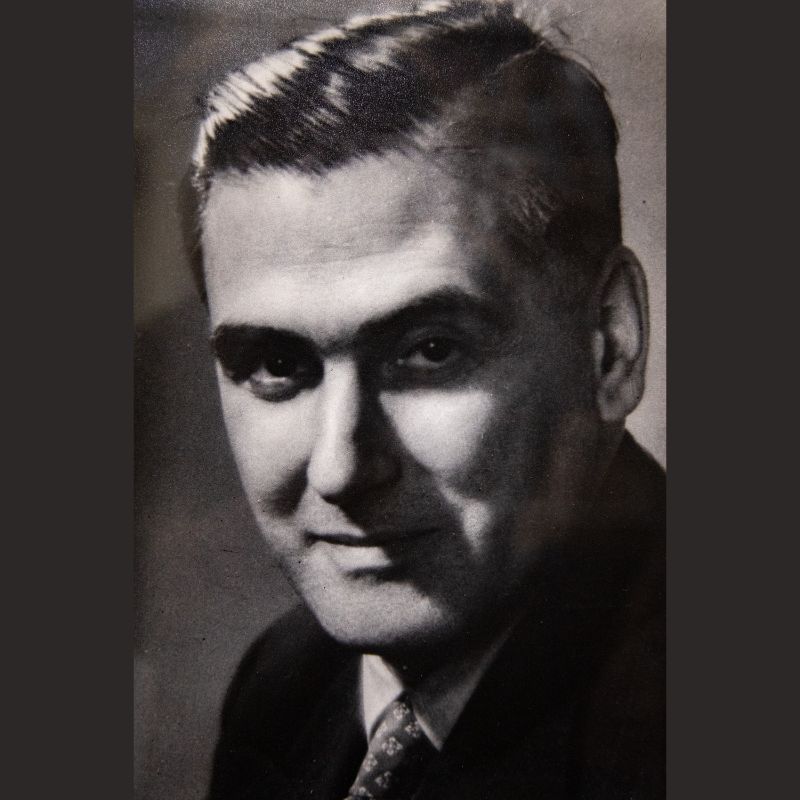

Amado Alonso

Amado Alonso (1896-1952)

Amado Alonso nació en Lerín, Navarra (España) en 1896. Cursó el bachillerato entre 1911 y 1914, primero en Pamplona y luego en Vitoria. Realizó sus estudios superiores de Filosofía y Letras en Madrid entre 1914 y 1918. En 1917, como discípulo de Ramón Menéndez Pidal, se integró al Centro de Estudios Históricos. Entre 1922 y 1924, con una beca de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, se trasladó a la Universidad de Hamburgo (Alemania), donde fue lector de español. Hacia 1927, después de una estancia de estudio en Puerto Rico junto a Tomás Navarro Tomás y Federico Onís, Alonso arribó a la Argentina con un contrato trienal para desempeñarse como director del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, aunque su gestión finalmente se extendió hasta 1946. Su labor trascendió largamente las actividades inicialmente planificadas por el Centro de Estudios Históricos; estuvo signada por una nutrida actividad intelectual que lo convirtió en agente principal de un proceso de modernización del saber lingüístico en todo el mundo hispánico. Su tarea en docencia e investigación significó la incorporación crítica de un conjunto de perspectivas teórico-metodológicas novedosas –principalmente el idealismo y la estilística– y la adopción de la dialectología como marco disciplinar de referencia. En este período, Alonso logró hacer del Instituto de Filología el centro de estudios lingüísticos más activo de América Latina. Dirigió una serie de publicaciones: la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana (1930-1946), la Colección de Estudios Estilísticos (1932-1951), la Colección de Filosofía y Teoría del Lenguaje (1941-1955), la Colección de Estudios Indigenistas (1931-1969), muchas de las cuales fueron recuperadas por los directores que lo sucedieron. Tradujo por primera vez al español el Curso de lingüística general, de Ferdinand de Saussure (ver abajo), para el que compuso un rico prólogo de su autoría. Alonso también fundó y dirigió la Revista de Filología Hispánica (1939-1946), una publicación científica periódica que contó con el aval de la Universidad de Columbia y que procuró replicar en América la Revista de Filología Española (1914-1937), desmantelada junto a otras instituciones culturales por la llegada al gobierno español del dictador Francisco Franco. Lamentablemente, la misma suerte corrió después la Revista de Filología Hispánica. A partir del 1943 la situación universitaria argentina se deterioró significativamente. El gobierno militar instaló en las cátedras a nacionalistas-católicos, tendencia que se profundizó con la llegada del gobierno peronista. A. Alonso fue víctima de maniobras oscuras por parte de las autoridades universitarias, lo que lo llevó a solicitar una licencia para aceptar una invitación de la Universidad de Harvard. Finalmente fue cesanteado en 1946 y tuvo que resignarse al exilio en Estados Unidos. Varios de sus mejores discípulos debieron también exilarse poco tiempo después. Desde Estados Unidos, un año más tarde, fundó la Nueva Revista de Filología Hispánica, publicación (vigente en la actualidad) de El Colegio de México. Falleció en 1952.

Arturo Costa Álvarez

Arturo Costa Álvarez (1870-1929)

Nació en 1870 en la ciudad de Buenos Aires. Hacia 1886, siendo aún adolescente, comenzó a desempeñarse como periodista en el diario La Prensa; con los años se convirtió, paralelamente, en administrador de El Tiempo y colaborador de El Argentino. Desde 1901 residió en La Plata, ciudad en la que, además, desarrolló su más intensa labor docente. Escribió también para La Nación, tarea a la que se abocó, con desigual continuidad, desde 1898 hasta los últimos días de su vida. Tenía un profundo conocimiento de idiomas (francés, inglés, italiano y portugués); ello le permitió traducir al castellano gran cantidad de obras. Además, fue vicecónsul honorario del Brasil y desde 1910 actuó como traductor e intérprete en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Fue autor de dos libros claves en la historia de los debates acerca de la lengua nacional: Nuestra lengua (1922) y El castellano en la Argentina (1928). Desde la inauguración del Instituto de Filología de Buenos Aires, se mostró como uno de sus principales críticos; hacia fines de la década de 1920, sostuvo una acalorada discusión con Amado Alonso respecto de la tarea de la filología argentina.

Ramón Menéndez Pidal

Ramón Menéndez Pidal (1869-1968)

Nació en La Coruña, Galicia (España). Perteneció a la “generación del 98”. Se formó en la Universidad de Madrid, donde fue discípulo de Marcelino Menéndez Pelayo y, hacia 1899, obtuvo la cátedra de Filología Románica. Fue director del Centro de Estudios Históricos (creado en 1910) y director honorario del Instituto de Filología de Buenos Aires (creado en 1922). Hacia 1925 fue elegido director de la Real Academia Española, cargo que mantuvo hasta 1939 y que finalmente retomó en 1947. Durante la Guerra Civil (1936-1939) vivió fuera de España (en Francia, Cuba y Estados Unidos). Entre sus libros más emblemáticos se encuentran el Manual elemental de gramática histórica española (1904), Orígenes del español (1926) y La España del Cid (1929). Más allá del valor y de la amplitud de sus obras, el principal legado de Menéndez Pidal fue la fundación de la Escuela de Filología Española, a la que pertenecieron muchos de los miembros de la época de oro del Instituto de Filología de Buenos Aires. Falleció en Madrid en 1968.

Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges (1899-1986)

Para comprender el vínculo entre este famoso escritor argentino y los debates acerca de la lengua nacional deben tenerse en cuenta, básicamente, dos acontecimientos. En primer lugar, la publicación de El idioma de los argentinos (1928), un libro en el que tematizaba las dos tendencias en las actitudes hacia la lengua en la Argentina: la españolizante y la criolla. Proponía un uso del español propio de los argentinos y reprochaba al Instituto de Filología la desatención de las variedades locales o criollas en materia idiomática. En segunda instancia, el artículo “Las alarmas del Dr. Américo Castro” (1941), en el que reaccionó ante el libro Las peculiaridades lingüísticas rioplatenses y su sentido histórico (1941), de Castro. Este libro fue considerado una ofensa a la nación, su historia y su modo de hablar por parte de la intelectualidad porteña, crítica de la labor de los españoles en la Universidad de Buenos Aires. Dado que Borges también arremetió contra el Instituto de Filología, recibió una réplica de su director: Amado Alonso.

Vicente Rossi

Vicente Rossi (1871-1945)

Nació en Canelones (Uruguay) en 1871 y murió en Córdoba en 1945. Poseía una formación heteróclita en humanidades. Llegó a la Argentina en 1898. Sus trabajos se ocuparon mayormente de temas gauchescos y sostenían una visión de corte nacionalista. Hacia fines de la década de 1920, comenzó a publicar los Folletos lenguaraces (1927-1945), una serie de cuadernos de carácter fuertemente confrontativo respecto de la visión expansionista de la Real Academia Española y de la labor desarrollada por los miembros del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, ocupó una posición periférica dentro de los debates sobre la lengua y respecto de las temáticas de la filología académica. Sus críticas y ataques a las actividades y textos de los miembros del Instituto fueron ignorados por estos.

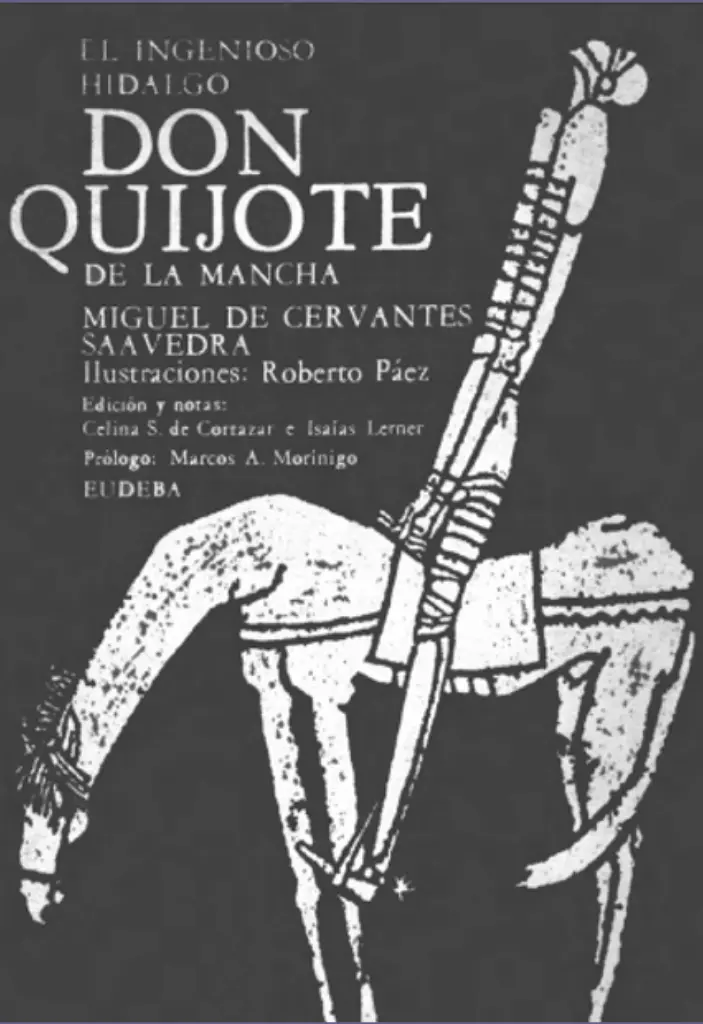

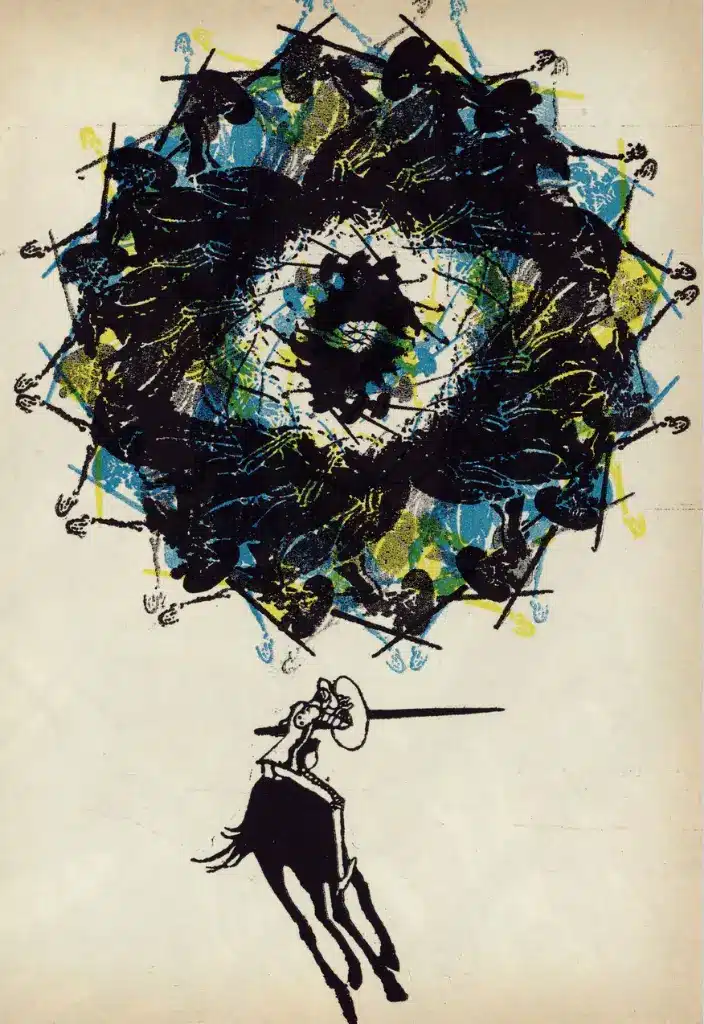

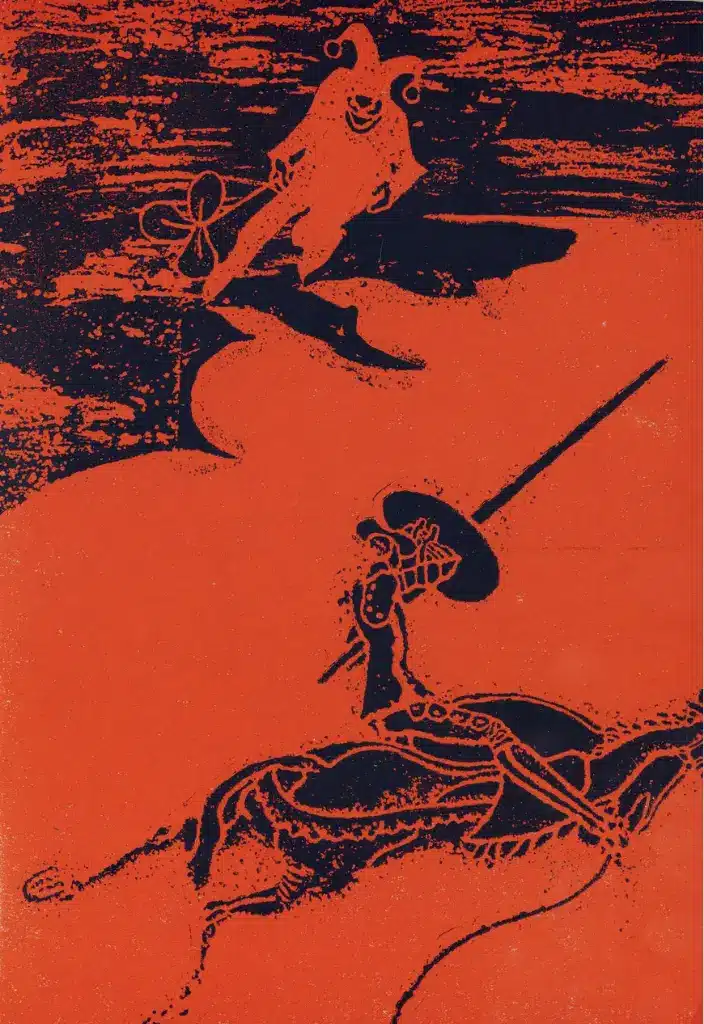

La edición de EUDEBA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ut ex non lorem consequat bibendum id eget tellus. Aenean non convallis massa. Ut aliquam massa nec ante efficitur vestibulum. Morbi non elementum mi, eu elementum diam. Phasellus tincidunt orci eu velit interdum, at eleifend odio bibendum. Mauris a gravida justo. Proin at mi dapibus, elementum massa id, consequat diam. Ut eget ante vel nisl maximus pretium sit amet ut tellus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ut ex non lorem consequat bibendum id eget tellus. Aenean non convallis massa. Ut aliquam massa nec ante efficitur vestibulum. Morbi non elementum mi, eu elementum diam. Phasellus tincidunt orci eu velit interdum, at eleifend odio bibendum. Mauris a gravida justo. Proin at mi dapibus, elementum massa id, consequat diam. Ut eget ante vel nisl maximus pretium sit amet ut tellus.